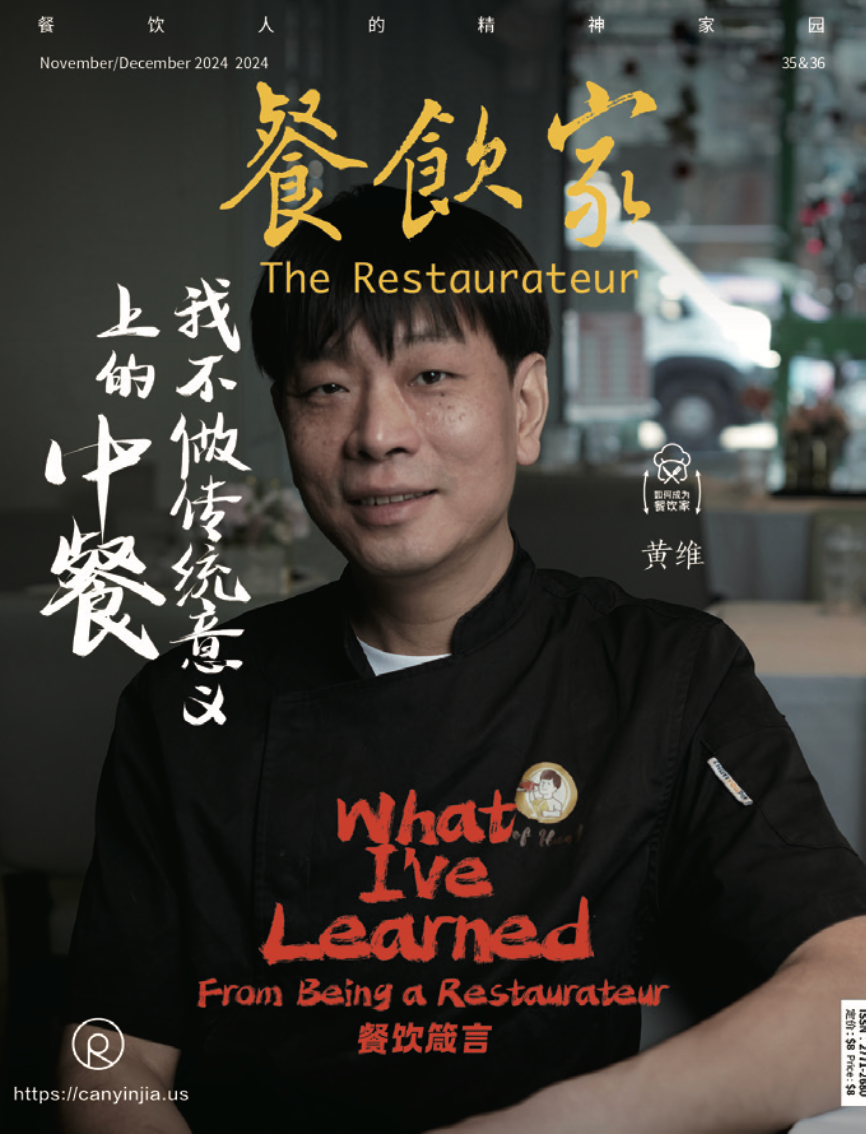

在纽约城最国际化的社区里,坐落着一家“隐藏的珍宝”,它不仅吸引了州长、市长、联合国的客人前来就餐,还包括不少中国大腕明星,就连导演贾樟柯都是它的粉丝。在谈及成功的秘诀时,Chef Huang的大厨黄维表示:“我不做传统意义上的中餐。”

作者 | Yixiao Ren

图 | 吕海强

编辑 | Lily

因为靠近联合国总部,曼哈顿默里山(Murray Hill)算是纽约城里最国际化的一个社区。近两年,这里的居民开始谈论一家不那么典型的中餐厅——Chef Huang。他们把它称为“默里山隐藏的珍宝”。

▲位于曼哈顿的Chef Huang

说它不典型,不光是这家餐厅的大厨拒绝提供芥兰牛左宗鸡这类美国人认知的中餐,甚至也不怎么追逐纽约城最流行的麻辣鲜香的川菜。

然而,不可否认,这里提供了纽约最好吃的烤鸭,所以那当然是中餐厅,尽管它的招牌菜是一道灵感来自惠灵顿牛排的酥皮低温慢煮牛肋排。这也正是它被称为“隐藏的珍宝”的原因,这家中餐馆以平民的价格提供高端餐饮的菜品,在联合国以及各国大使馆工作的人员也因此经常把工作餐和招待客人的地点选在了这里。

因为联合国工作人员的热情推荐,《餐饮家》的餐馆侦探发现了Chef Huang。巧的是,《餐饮家》偶遇前来参加纽约电影节的中国著名导演贾樟柯,他也表达了对Chef Huang的由衷喜爱。

Chef Huang由大厨黄维和妻子Summer于两年前创办。小店不大,招牌的设计也更像是一间快餐连锁店。Summer告诉我们,原本他们的确是打算创办一家主打煎饼+烤鸭的快餐店,招牌、灯箱都做好了从中国运过来。但因为原来预订好的地址迟迟不能完工开业,只好临时换到了这里,餐馆的经营方向也变成了新派中餐,但招牌既然已经做好,索性就将就挂了起来。

也许是歪打正着,这个方向的改变恰恰让大厨黄维在厨艺上的追求得以发挥。

01 我不做传统意义上的中餐

黄维来自天津,今年44岁,15岁时就师从中国最后一拨国营师傅,习得并精进成为一名拥有传统中国厨艺功夫的大厨。35岁时,他在纽约美食大赛获得头奖。评委说他基本功扎实,在他身上看到了餐饮界的未来。

因为语言文化的障碍,Chef Huang要想获得美国主流美食界的肯定,还需要付出更多的努力,但性格执拗,一门心思钻研厨艺的黄维已经让他的餐馆具备了专业级别的优质出品。Chef Huang既吸引了纽约州前州长,纽约市现市长来就餐,也让不少中国大腕明星专程过来大快朵颐。不过低调的主人却并没有像大家通常会做的那样,把名流的照片挂满墙。

在接受《餐饮家》访问时,黄维言语不多,多半时间去厨房忙活,上菜时才上来聊上两句。而一讲起菜来,他就神采飞扬。

他告诉我们,不会在菜单里放上芥兰牛左宗鸡,“哪一个中国人爱吃这些东西?他想吃这些菜,可以去旁边的外卖店,不必到我的Chef Huang来吃。我们也没有鱼香肉丝,宫保鸡丁。要改变这些‘老外’的想法,不要让他们觉得这些才是中国菜。”

在黄维看来,菜单越厚,倒闭越快。什么都有,样样不精。要精,让客人吃别人家吃不到的,让客人就为了冲你这三四道菜而来。

虽说不做传统意义上的中餐,可是又离不开传统。传统意义的中餐流程繁琐,菜系区分大,但黄维要做兼容,就是吸取各菜系好的东西融入进一道菜,形成大家都接受的一些元素,一是视觉,二是味觉。

他平时最喜欢做的事就是研究新菜,那是他最享受的时刻,而且每天要做不一样的,不重复做。

食材到他手里之后他会考虑用最好的方式呈现它。比如做象拔蚌,他用三种刀工两种味道来呈现它。一边是盐与芥末粉的盐味,一边是鲜椒与柚子酱的清香,低温过水的加工方法既保留食材的原鲜,也与配料的口感充分融合。

“今天是两种味道,明天如果食材规格更大,我会弄三种味道,六种口感,”黄维说道,但他补充说,这类“功夫菜”只能私人订制,现点的话没有办法完美呈现。

▲黄维用不同刀工和味道呈现的象拔蚌。

黄维认为,菜不能整得太复杂太精致,不然精力会达不到。“一个菜,要能做到大众口味,然后呈现出一个独特的造型,我感觉现有的条件就只能做到这样。”

“菜单里我放进去的东西,都是具备操作性的,”黄维以酥皮低温慢煮牛肋排举例介绍说,“从惠灵顿牛排来的灵感在我脑子里慢慢做减号,减掉蘑菇酱,把黄油酥皮换成咱们中国的酥饼,简化步骤和不确定因素,然后达到出餐的标准。脑子里有这个概念之后,基本试验不会超过三次就没有问题了。”

“从我看见一样食材,脑子里就先预判它跟什么比较搭,最后倒出来一道成品,这个真是需要长时间的积累。”

▲Chef Huang的招牌菜酥皮低温慢煮牛肋排。

黄维分享的另一个秘诀是,要“让菜受热均匀,菜炒出来有锅气。”虽然二十一二岁就开始自己干,已经是厨师了,但他自认为对这个认识还不够深。“炒菜光讲究姿势好看,花里胡哨的锅上表演,忽略了最关键的一点,人家客人又看不见。”

黄维始终认为,这一行不要只当工作干。如果只当工作干,它顶多让你熟练度增加,一辈子给人炒个菜,如果当爱好去钻研,成功不说百分之百,也会多有发展。

02 从天津到美国

黄维差不多十五岁时在天津当学徒,赶上最后一批国营师傅。刚开始都是打杂,脏活累活都干,师傅让摸到刀他还特别高兴呢,把手切了也不敢说话。

黄维回忆说,那时候要付出很多,师傅才肯教。不像现在的环境一样都求着你学还不愿意学呢。而且那个年代,大多靠自个儿偷艺。有闲工夫就带两眼,看师傅操作,照猫画虎。师傅一得空还要休息,不背着做就已经是在教了。那阵做厨房的,第一得有机灵劲,第二态度要端正,不然没有师傅会喜欢你。

而他也不是从小就想要做厨师的,因为父母说要有一技之长,他就入了行。刚做学徒那会儿,他喜欢没事儿骑着自行车去天津市图书馆翻菜谱。“那时候的菜谱不像现在,跟着做还真能成俩菜。我记得我自己操作第一道是拔丝苹果,给家里人做,我爸抱怨说天天让他吃那个‘糖挠子’苹果。”

黄维正式摸刀的第一份工作是“水台”,在天津新安购物广场的海鲜酒楼。那一整层有三家,同一个香港老板开的。广东师傅教他认称,客人下单了他就拿鱼。十八岁他遇到一位天津师傅,师傅包厨房,他就做“墩儿”,所有配料他来改刀,改完给师傅抓去。北方人管切菜叫“墩儿”,南方人叫“砧板”。在北方菜里面,“做墩”至少两三年以上,才能炒最后一个锅。他那时也管统筹,就是控制单子的节奏,既不能让客人一直等着,也得管好每桌菜都要上齐了。

”师傅都是相当喜欢我。有一年我们原本两个人干活,另一个是外地人,过年一回老家就剩我自个儿。过去厨房中午都是有休息的,我就不休息,中午都把菜备好了。那时三人炒菜,最后那个面点师傅就跟我说,这小不点看人家脑子,最后差的一道菜都忘不了。“

黄维说,那阵厨师是特别不稳定的一个行业,而且让人看不起,还不如那些企业的流水线的操作工。那几年他自己什么都干过,也给人员工食堂做过饭,是最迷茫的时期。“我就觉得这行究竟怎么才能做出头呢?真不知道。”

二十八岁,黄维来了美国。

刚来美国他其实不打算做这行,想干点别的。但不干这个又能干什么去,于是又开始重操就业。

黄维来美国的第一份工是“抓码”,其实就是北方说的墩儿。在美国,工作量比国内大,餐馆能用一个人,绝对不会用一个半。从整理菜箱到做肉什么都得自己来,这就显出底子的重要性了。在国内的经历给他奠定了很大的基础。

抓码之后上炒锅,从下午四点干到凌晨两点,上午还做兼职,黄维形容这段经历时说,“为了生存去做,不喜欢也得做。”

而他和妻子Summer也是在餐馆认识的。

▲黄维和妻子Summer

“她留学,暑期来打工,我们认识几个月就结婚了。那时主要她为我考虑,我年龄大了。领证那天,上午去市政厅,下午回去上班,晚上天津老乡请我们吃了一顿饭,就算是庆祝了。

”黄维和妻子两个人的故事平平淡淡的,不像电视剧里那样浪漫,但他们有一点一致,就是都不靠家里经济援助,自己辛苦一点,既然来了就白手起家。

03 雨过之后,生意就来了

创业初始最大的挑战就是找店选址。黄维和妻子原本在百老汇的一家美食广场看中一家门面,已经签约了,但他们等了一年那个美食广场都还没开张,从德国订购的烤鸭设备也只能找仓库暂存,当时海运过来的煎饼烤鸭快餐袋子也都只有放在家里。后来他们只好放弃,转而找其他的地址,损失了一万定金。

后来终于找到了现在这家店址,邻居说以前墨西哥餐意大利餐都生意冷淡,怕是风水不好。但他们俩盘下来,决定全力以赴。

开业第一周就下雨,雨过之后,生意就来了。

试营业的时候鸡飞狗跳,那时刷卡机系统还没连好,只能给客人收现金,人员也还没凑齐,各种情况都有。“开餐馆就是这样尴尬,刚开张的时候希望越多客人知道越好,但其实你很多都还没磨合好,反而让一些客人体验不好,影响到后续的经营。所以别太急着宣传,一开张就火不一定就好。”

现在都是黄维自己掌勺。曾经有位客人对他们的炒饭给了差评,当时那个师傅炒油了,他觉得出品是最重要的,雇不到放心的人,就自己来。现在海参他都亲自发。海参要发四天,要掌握发的精准度,才能把口感保持到最好。“即使客人要吃,没发好就是做不了,不能糊弄。”

一开始他们还做午餐盒饭,忙的一屋子坐满还排队,还不赚钱,而且晚上的时候就已经力不从心。后来就放弃午餐生意,专攻晚餐和私人订制。

现在他们的生意主要是老顾客来,经常有联合国的客人过来,加上周围邻居,大家口口相传。

客人们都说,Chef Huang的烤鸭最好吃。疫情期间——还没开这家店前——黄维就在做烤鸭的单品外卖,多的时候一天能卖100多只。疫情过后,他自己也想创一下业,因为经过这么多年的积累,加上对美国市场的了解,也准确知道客人想要什么,在这个圈子也有一些食客认同自己,他就想靠烤鸭作为大主菜带动一家店。

▲Chef Huang提供“纽约最好吃的烤鸭”

黄维表示,他最快乐的时候就是有人认同的时候。“有些老外,虽然我英文不好,但我能感觉到他眼神中真是透露对你的喜欢和尊重。当然,生意好的时候就快乐。”

每到周末,他的两个儿子就会来店里待着。大儿子口才好,喜欢和人打交道,还很在意网上客人评价,小儿子可爱,喜欢卖萌。孩子们经常给客人推荐他们认为最好的菜。他们最喜欢羊肉串和烤鸭。

“虽然没法更多陪伴孩子,但我会用自己的方式去爱他们,周末时就会问儿子,要做什么菜啊,犒劳犒劳你们。我们家老大还说,你们老了会不会把这个店给我,我要把它做成百年老店。”

黄维告诉我们,他觉得真正好的东西,能广泛流传的并不是一些大菜,反而是一个小东西,把它做成品牌,又好复制,“很多投资人讲究收益快,但我觉得这个东西如果你花开了之后,蝴蝶会自己飞过来。”