加州硅谷一座休闲广场内,有一家装修风格清新简朴的新式中餐小店——“云贵小馆”(Jun Bistro),它的英文名是“菌”的拼音“Jun”,来源于几个中国留学生“吃货”某天的突发奇想——干脆我们开一家餐厅吧,将云南美食与加州文化融合在一起。

“云贵小馆”餐厅的墙上挂着这段历史,这群创始人认为,语言有时候很难表达我们的情感,但是食物的味道是可以被真实体会的。我们的舌头可以分辨爱的味道,可以品尝大自然的能量,可以吃到这株植物的年纪。

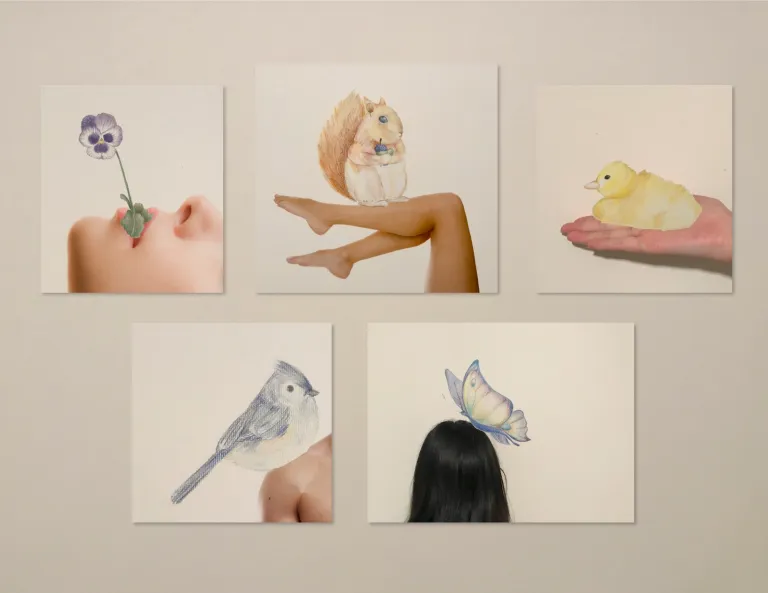

而Jun Bistro就是一间让人们回归真实味道的大自然的厨房。这间餐厅的主厨也是来自中国的留学生,周净媛(Echo Zhou)。她曾在北卡大学教堂山分校拿到了信息科学和媒体设计的双学士,在IBM实习,创立了自己的设计工作室,又拿到了几家研究所的录取通知书——开局就长成了无数华人家长们羡慕的乖乖女模板。

但是这个“95后”小姑娘对这条看起来一马平川的人生轨迹一眼望到了尽头,并表示了拒绝,“我看着这些offer,突然有种预见感:仿佛能看到十年、二十年后的自己。这不是我想过的生活。我真正想做的自始至终都只有一件事,就是做饭。”

于是,她跑去餐厅面试,成功成为了一名职业厨师,还幸运地得到了不止一位米其林级大厨的青睐和指导。坚定了职业厨师的发展路线之后,她进入美国烹饪学院(Culinary Institute of America,简称CIA)纳帕分校学习,系统化地接受了标准西餐烹饪和餐厅运营的训练。然后她加入了“云贵小馆”,大刀阔斧地改菜单、改厨房、出新品,迅速地让这家小店抓住了公众的胃口和媒体的目光,也吸引了其他餐厅的大厨来学习借鉴。

2025年5月,在北美最大国际餐饮展NRA Show举行的第三届“餐饮家金像奖”颁奖礼上,周净媛携“云贵小馆”分别获得了新星厨师奖和最佳新餐厅奖。

撰文 I Ivan Liu 编辑 I Lily

图 I Jun Bistro

在加州硅谷圣克拉拉县米尔皮塔斯市(Milpitas)的“云贵小馆”(Jun Bistro)后厨,蒸汽弥漫,香料的气息交织碰撞。主厨周净媛(Echo Zhou),更多人称她Echo,正俯身于工作台前,指尖精准地处理着一条新鲜鲈鱼。

她的动作专注,带着一种近乎科研的严谨——但这研究的对象是刺芫荽、香柳、香茅草、野芫荽、薄荷叶、姜黄根、青柠叶、小米辣、滇缅香菜。九种新鲜香草叶在她锋利的厨刀下化作细碎的绿意。随后,鱼腹被仔细填入混合香草,再用浸润过的芭蕉叶层层包裹。这并非结束:包裹好的鱼需要先入烤炉逼出蕉叶的清香,再入蒸笼锁住鱼肉的鲜嫩。这道工序繁复的“芭蕉叶包烧鱼”,后来被纽约一家米其林一星印度餐厅的主厨借鉴改良。然而此刻,在“云贵小馆”这个空间有限却异常洁净的后厨里,它只是Echo日常坚持的标准。

“很多华人厨师投身这一行,是源于对妈妈或奶奶味道的怀念,”Echo抬起头,笑容里带着一丝坦诚,“但对我来说,起点可能有点不一样——是因为外婆做饭真的不太好吃。”她回忆起江苏镇江的童年,由外婆带大。外婆很勤劳,能种出满园丰饶的瓜果蔬菜,却在灶台间显得有些“力不从心”。“难吃到小朋友来家里做客,出于礼貌尝一口,结果连假装都做不到,真的一口都咽不下去。”

这份对食物的“痛苦”体验,让高中时期的Echo早早扛起了家里的“掌勺”重任。没有名师指点,网络菜谱在零几年还是稀缺资源(“好多还要收费呢!”),她的烹饪启蒙源于“蹭饭”和“偷师”。“去同学家吃饭,觉得阿姨做的可乐鸡翅好吃,就缠着问做法;下次吃到别家阿姨的红烧狮子头棒,又去学……就这么一道一道积累起来的。”红烧肉、糖醋排骨、清蒸鱼……江浙家常菜的滋味,在她反复的摸索中逐渐纯熟。

01 “离经叛道”

2007年,我拖着行李箱来到美国内布拉斯加州,开始了留学生活。为了赚生活费,我在学校附近的中餐馆找了份工。没想到,这份在后厨洗碗、端盘子的工作,竟成了我和餐饮行业结缘的开始。

从内布拉斯加到纽约,再到佛罗里达,最后落脚伊利诺伊,这些年我辗转美国各地,在形形色色的餐馆打过工。2011年大学毕业后,我盘下了伊利诺伊州一家日式铁板餐厅,开始了自己的创业之路。

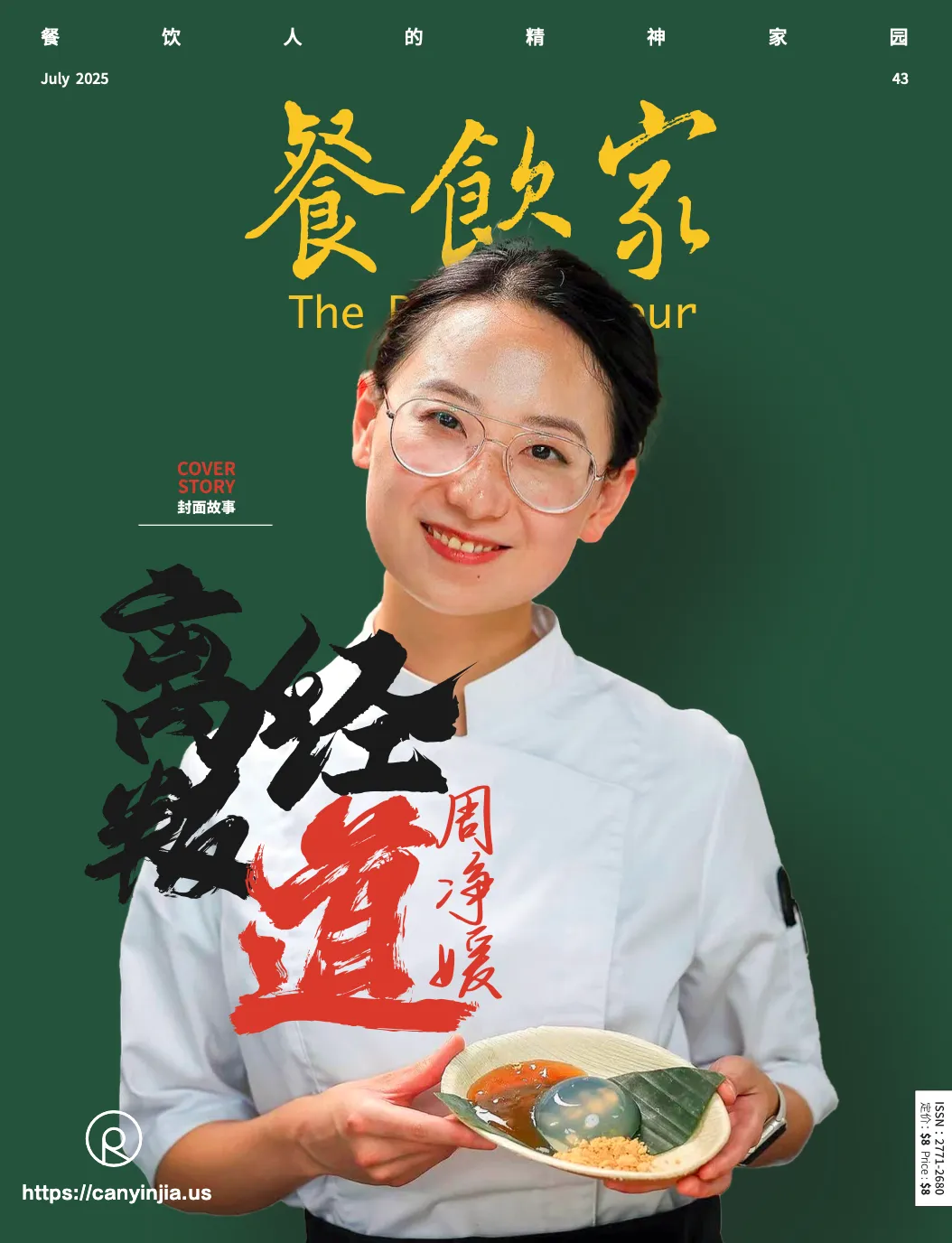

周净媛设计作品

“拿到研究生offer那天,我突然想明白了,”她的语气很确定,“那条路走下去,可能就是‘定型’了。它给不了我真正的满足感。” 那真正的满足感在哪里?答案早已清晰——在灶台间,在食材转化的过程中,更在看着朋友们将她亲手烹制的食物一扫而空时,眼中闪烁的快乐里。“那种幸福感,是任何其他工作都无法替代的。”

这个决定在旁人看来近乎“疯狂”。放弃高薪稳定的科技行业,放弃名校研究生深造,投身一个以高强度、低收入著称的厨师行业?Echo坦言,她拥有“上辈子积德才修来”的开明父母。“他们从不干涉我的选择,只会在适当的时候给出建议,然后全力支持。”这份无条件的信任,是她“离经叛道”最坚实的后盾。她毅然放弃研究生机会,转而申请并进入了被誉为“西餐界哈佛”的美国烹饪学院(Culinary Institute of America, CIA),系统学习法餐技艺,并辅修了红酒酿造。这段科班经历为她打下了坚实的技术与理论基础。

在米其林三星餐厅Press(纳帕谷)的工作经历,则让她在传统中餐厨师群体中成了一个“异类”。“厨房里很多同事是高中没毕业,或者退伍军人出身,”她描述道,“很多人第一次接触生蚝就是在餐厅工作时。”这种背景差异带来了认知鸿沟。“一个厨师如果没吃过世界各地的好东西,就很难理解味道的组合逻辑。我知道某种食材配麻油好吃,配意大利香醋也好吃,但没吃过这些的人很难产生这种联想。”

她的名校教育背景和开阔视野在厨房里展现出优势。当食谱需要按比例调整时,她能瞬间心算出所有配料分量。扎实的文化素养和快速学习能力,使主厨对她青睐有加,甚至带她参加了博古斯世界烹饪大赛(Bocuse d’Or)美国队的选拔——这个被誉为“美食界奥林匹克”的赛事是无数厨师的终极梦想。2023年,她和团队获得了全美亚军,距离代表美国出战世界舞台仅一步之遥。

02 重塑厨房文化

当好友艾米(Amy Duan)诚挚邀请她加入加州米尔皮塔斯的“云贵小馆”时,Echo正站在职业选择的十字路口。她放弃了立即重返米其林体系的机会,选择接受一个截然不同且更具挑战性的任务:改造一家经营理念和操作流程都相对传统的中餐馆。

这个留学生团队并非完全新建一家餐厅,而是接手了当地一家不打算再经营下去的老中餐馆,然后再按照他们的想法改造和重新开业。因此,他们并不能太理想化的按照自己的想法平地起高楼,而是需要尽可能地在现有基础上追求成本效益最大化来改造。

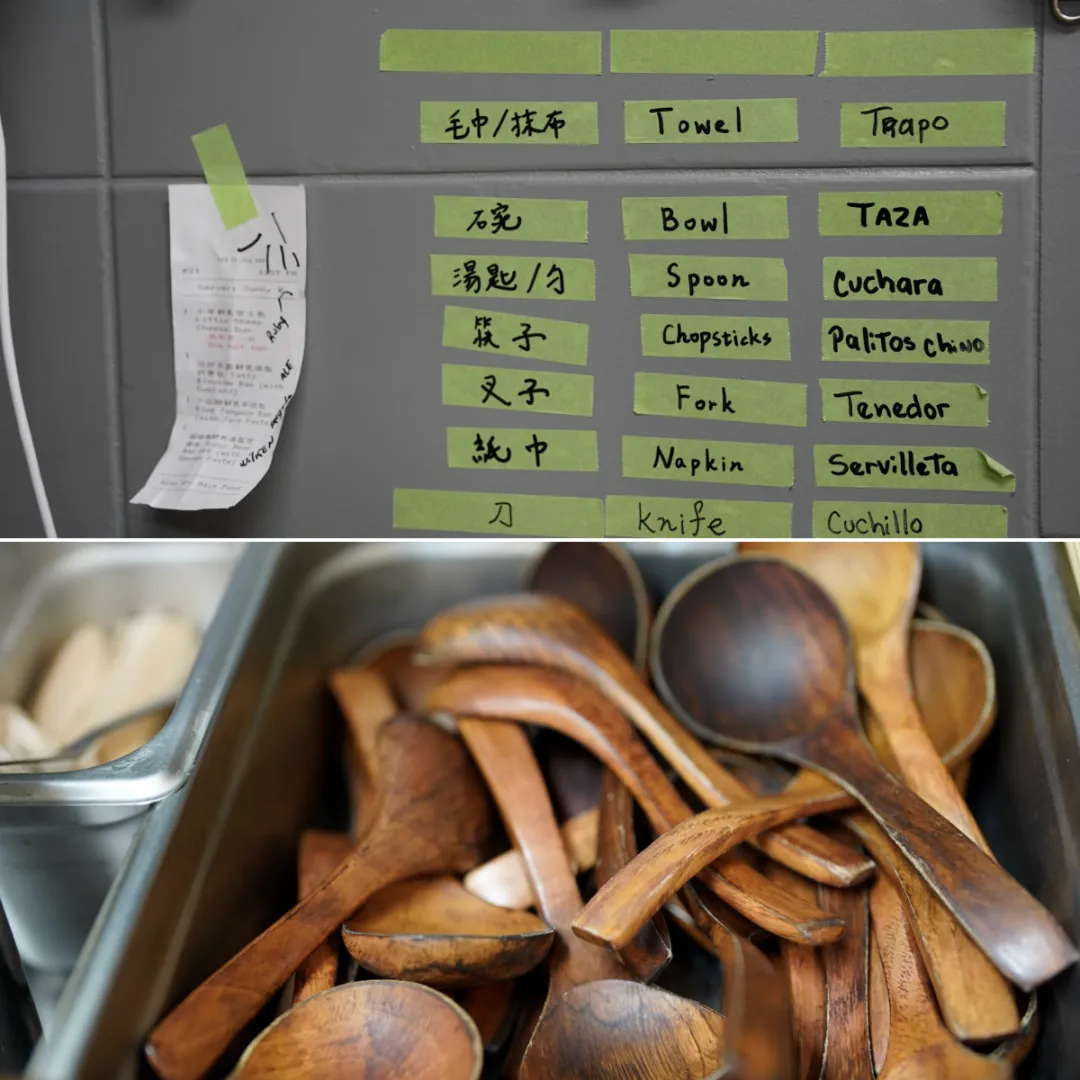

最初的条件并不是太好,“踩在地上都是又软又粘的,”Echo回忆道,“那是多年油垢积累的结果。”卫生标准是她打响的第一场“战役”。她带领团队将所有设备搬出,用钢丝球一块块瓷砖擦洗地板。这只是开始,她引入了Press严格执行的那套标准:所有食材必须分装、贴标签、注明日期、规范存放。冷藏柜里的物品井然有序,一目了然。

“我可以很自豪地说,我们这个Plaza里,我们后厨现在是最干净的。”然而,这套米其林的基本准则,却遭到了后厨一位资深老师傅的强烈抵制。“他原话是:‘我在厨房干的年数比你这个岁数都大!你对我指手画脚?’”冲突不可避免。当老师傅拒绝执行食品安全规范时,Echo在入职第一周就做出了艰难决定:解雇。“这不是心眼坏不坏的问题,是观念的根本差异。厨房文化必须重塑。”

为了赢得剩余团队的信任,Echo展示了真正的实力和专业精神。连续一个月,她每天按员工的心愿烹饪不同国家的料理——意大利菜、西班牙菜、寿司、炸鸡……“尤其是当我给大家做中餐时,他们一吃,立刻就明白了差距。”她用食物本身的力量,而非空洞的说教,逐渐赢得了尊重。

经过大半年的筛选和磨合,“云贵小馆”的后厨团队终于稳定下来,成员间形成了“像家人一样”的默契。菜单也在她的主导下,经过无数次测试和调整,趋于完善。

03 挑战“科技狠活”

Echo面临的更大挑战,是在硅谷这个“重口味科技料理”盛行的中餐市场中,坚守“云贵小馆”的品质路线。她直言不讳地批评一些中餐馆过度依赖调味料包:“吃完舌头是麻的,胃里难受,还特别口渴。有些店的食材成本可能只有15%,你想想那是什么概念?”

她坚持“云贵小馆”不用黑科技,尽可能呈现食材的本味。然而,现实很骨感——许多食客的味蕾已被重调料驯化,尝到她们讲究食材本味、工序复杂的云南融合菜,反而抱怨“太淡了,没味道”。“这很遗憾,就像习惯了垃圾信息,就很难深度阅读了。”她无奈地比喻道。

供应链是另一大掣肘,尤其是对于追求地道风味的云南菜。鲜茉莉花找不到稳定货源;特定品种的食用玫瑰难觅踪影;理想的芒果用于“咸鸭蛋炒芒果”这种特色菜,在美国难以寻觅。野生菌主要依赖空运,价格高昂且供应不稳定。“在美国做完全正宗的云南菜几乎不可能,”她坦言,“即使在国内,云南菜也极其多元,昆明、大理、版纳、靠近贵州的地区,风味差异巨大。”

因此,“云贵小馆”的菜单是融合与创新的产物:借鉴版纳风味的芭蕉叶包烧技法,融合贵州风味的洋芋鸡,甚至尝试引入边境地区流行的“咸鸭蛋炒芒果”、“火龙果炒土豆丝”等创意菜(尽管后者因食材限制尚未成功推出)。

更深层次的矛盾在于商业模式的可持续性。Echo坦承,从纯生意角度,“云贵小馆”的路线“不讨巧”。“我们的菜工序太复杂,人工成本高,很难像米线店或卤肉饭店那样大规模预制和快速复制。”

她曾向创始人艾米提出过更“高效”的方案:转型为单一品类的米线店或便当店,保证流水和受欢迎度,甚至引入成熟的预制品牌。但艾米和她达成了共识:这是她在硅谷开的第一家餐馆,她希望它不仅仅赚钱,还要有品质、有特色。“我们要立住牌子,同时也要生存,不能亏本。”Echo表示理解并尊重这个定位,即使这意味着在效率和情怀之间走钢丝。

04更远的未来

站在“云贵小馆”的厨房里,Echo的目光已投向更远的未来。她明确表示,待“云贵小馆”运营稳定、团队成熟后,她将回归米其林体系——三家顶级餐厅(包括旧金山市区著名的亚洲融合餐厅Benu、一家法餐厅以及一家意大利餐厅Angelina)已明确表示欢迎她随时加入。但她心中埋藏着一个更宏大的梦想:“我想开一家自己的中餐厅。它不一定是最传统的,但一定是精致的,能进行文化传播的。你一吃就知道这是中餐的精髓。”

这个梦想的具体形态逐渐清晰:“我希望用一道菜代表一个省份的风味——第一口江苏,第二口广东,第三口云南,第四口四川……做一个真正的‘舌尖上的中国’。”这并非简单的拼凑,而是对中餐多元、深厚底蕴进行创造性提炼和表达的野心。

谈及女性在厨房的处境,这位曾扛起50斤土豆、挪动百磅汤锅的厨师显得务实而乐观:“如果说40年前甚至20年前性别歧视还很严重,那现在在米其林体系的专业厨房里,情况已经好很多了。大家更看重你的能力和专业素养。”她更关注的是整个厨师行业的困境——即使是三星餐厅的行政主厨(非所有者),年薪也仅在10万至15万美元区间。“如果只为赚钱,我根本不会转行,”她平静地陈述一个事实,“我之前做3D生物打印的收入是现在的三倍。”

暮色降临米尔皮塔斯,“云贵小馆”的灯光亮起。Echo将最后一条裹好的芭蕉叶鱼送入蒸箱,独特的清香开始在厨房弥漫。从镇江外婆家那个被“嫌弃”的灶台,到北卡的学生公寓厨房,再到纳帕谷的米其林三星殿堂,如今在硅谷的“云贵小馆”,Echo这条“离经叛道”的餐饮之路,每一步都印刻着对味道本质的执着追求和对行业陈规的温和挑战。

她的故事,不仅仅是个人职业的转型,更是一场关于中餐在海外如何坚守品质、突破创新、寻求文化尊严与认同的生动实践。在科技与狠活充斥的餐饮环境中,Echo和“云贵小馆”所代表的匠心与本味,如同那缕蒸腾的芭蕉叶清香,倔强地寻找着懂得欣赏的知音。