餐饮数据

当我们把目光从厨房延伸到点单后台,从菜单设置走进消费细节,才发现每一份饮品与菜肴的搭配,都不仅仅是算法中的一组数据,更是顾客用行动表达出的选择、习惯与期待。饮品不再只是佐餐的附属品,而在不同用餐时段、不同场景、不同心情下,与主食、主菜、点心彼此辉映,成为顾客心目中不可替代的那一味“默契”。

在数字时代,我们有幸用数据复刻味道、用算法捕捉偏好,也用情感串联起无数家庭、友人和食客的餐桌时光。未来的中餐饮品市场,也许不会只有“什么最畅销”,而是“什么最懂顾客”。

文 |Wefood餐饮咨询平台数据专家 Xiqiao Yin

编辑 | Lily

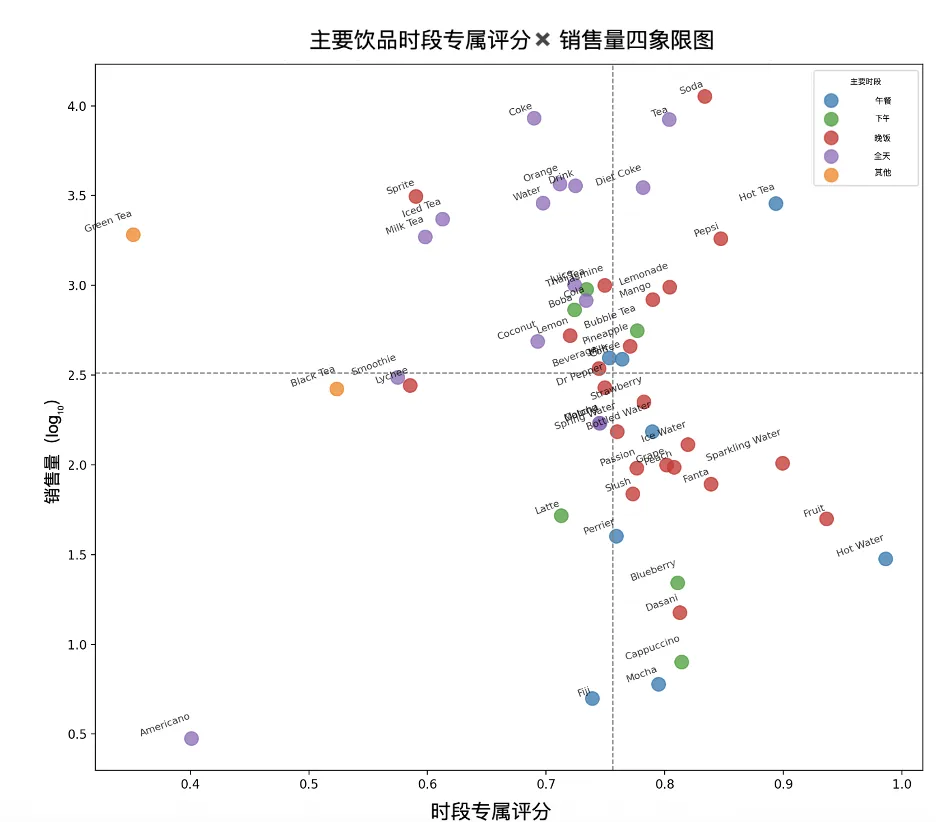

01 “时段专属性评分”解析

“时段专属性评分”(Time-Slot Specificity Score)用于量化每种饮品在午饭、下午、晚饭及其他时段的消费偏好程度。评分越高,表明饮品在特定时段点单率明显高于其他时段,成为该时段的典型代表;评分较低,则说明饮品分布均衡,适用于全天候、多场景消费。通过对专属性评分的深入分析,我们将饮品划分为高分组、中分组与低分组,揭示了消费者不同时段背后的独特需求和场景驱动力。

高分组饮品:时段特性显著的明星产品

高分组饮品在特定时段具有显著的专属性,成为该时段的明星品类。午餐时段,以Hot Water(热水)、Hot Tea(热茶)、Bottled Water(瓶装水)等热饮为代表的高分饮品,不仅满足了顾客对健康佐餐、解腻饮品的需求,也体现了传统中餐文化中“温饮配餐”的消费习惯。这些饮品的午餐点单率显著高于其他时段,已然固化为午餐消费中的标志性选择。

在下午时段,Cappuccino(卡布奇诺)、Blueberry(蓝莓饮品)、Boba(波霸奶茶)、Bubble Tea(珍珠奶茶)以及Latte(拿铁)等新兴、时尚的饮品专属性评分突出,彰显了顾客在这一时段偏好具有社交属性、创新口感和特色体验的饮品。这一现象不仅反映了“下午茶经济”日渐兴盛,也为品牌提供了创新饮品推广的绝佳时机。

晚餐时段,则以Strawberry(草莓饮品)为代表,这类清新、解腻且富有社交属性的饮品受到家庭聚餐和朋友聚会消费者的青睐。

中分组饮品:表现出一定时段倾向性

相较于高分组饮品,中分组饮品虽然未达到极高的时段专属性,但仍表现出明显的时段倾向性。比如午餐的Pepsi(百事可乐)、Fanta(芬达),下午时段的Thai Tea(泰式茶)、Soda(苏打水),以及晚餐时段的Spring Water(泉水)、Lemonade(柠檬水)等饮品,点单量稳定且覆盖人群广泛。这类饮品通常起到补充市场主流需求、丰富顾客选择的作用。餐厅在菜单设计与推广时,可灵活搭配这些饮品,以满足不同时段消费者的多样化需求,进一步优化整体顾客体验。

低分组饮品:全天候受欢迎

低分组饮品包括Coke(可乐)、Diet Coke(健怡可乐)、Tea(茶)、Milk Tea(奶茶)、Orange(橙汁)和Sprite(雪碧)等。这些饮品在各个时段点单率均衡,专属性评分普遍较低,显示其作为全天候、全场景“常青款”的重要角色。这些饮品以其高知名度和广泛接受度,稳定地吸引着各类顾客,满足了快速决策、无需犹豫的基础性需求。餐厅运营中应长期稳定供应这些饮品,以保持全天候的消费支撑和销售平衡。

专属性评分背后的场景洞察

通过深入分析高、中、低三类饮品的专属性表现,我们可以更加清晰地洞悉消费者在不同用餐场景中的心理需求与消费偏好。午餐时段的高专属性热饮与瓶装水,满足了正餐需求;下午时段的高分饮品凸显了消费者对情绪放松与社交互动的偏好;晚餐时段则以家庭社交与聚餐的场景需求为主导,清爽解腻饮品深受欢迎。

品牌与餐厅可根据专属性评分精准部署营销策略:高分组饮品应打造成时段主推和品牌特色,中分组饮品适合搭配套餐进行推广,而低分组饮品则确保全天候稳定供应,支撑基础销量。灵活运用专属性评分将有效推动产品优化与精准营销,实现经营效率和盈利能力的双重提升。

▲主要饮品专属时段评分 x 销量四象限图

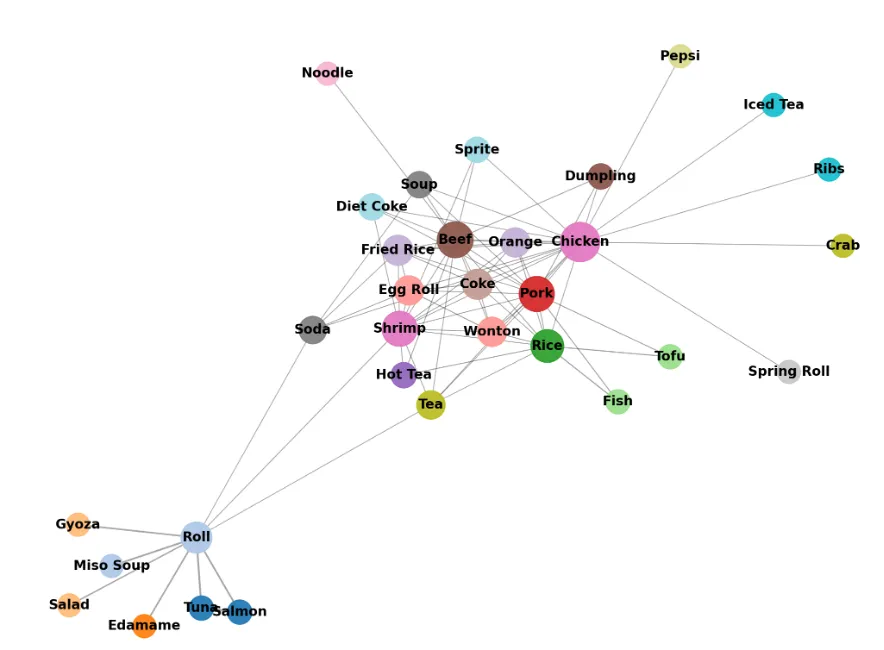

02 经典搭配的深度分析

当我们回到真实的订单,单品排行榜已不再足以解释顾客的复杂选择。事实上,绝大多数顾客在点单时早已形成一套“默契搭配”的潜规则,这些搭配并非偶然,而是在无数次选择和反馈中不断沉淀与强化。只有深入还原“菜单网络”的结构,才能看到那些藏在高频行为背后的真实消费心理、用餐习惯乃至门店进化的方向。

我们系统梳理了多个平台上万笔订单中隐藏的“场景共生”现象:不只是“菜品+饮品”这类常规搭配,更在寿司、点心、海鲜、主食等细分赛道,发现了大量高频、强绑定的“黄金组合”。为了严谨衡量搭配价值,我们引入了三项核心指标:

1. 餐桌生态圈的高度互补性:主食+主菜+饮品

从整体上看,中餐点单网络呈现出强烈的“餐桌协同”特征。高频出现的并非单品爆款,而是一套高度互补、环环相扣的品类结构。寿司+刺身+味增汤、主食+主菜+饮品、主菜+汤羹+小吃,这些组合反映了顾客对于“完整用餐体验”的追求,折射出中餐文化的“多元兼容”基因。多品类搭配不仅满足口味多样性,也提升了用餐的社交属性和仪式感。

2. 寿司海鲜“三件套”:高溢价、高满意度的黄金铁三角

寿司类是数据中最突出的高频强绑定赛道。Tuna(吞拿鱼)、Salmon(三文鱼)、Roll(寿司卷)之间的提升度(Lift)普遍高达6-10+,构成日料菜单里的“黄金铁三角”。同时,Roll与Miso Soup(味增汤)等也形成高lift高confidence的超级组合,复刻出堂食日料店的“三件套”体验。更值得注意的是,Edamame(毛豆)、Gyoza(煎饺)、Salad(沙拉)与寿司卷的联动极强,这为门店设计“寿司拼盘+小吃/汤羹”自选套餐提供了坚实数据支撑。数据表明,组合消费带来的体验升级,远比单点寿司更能提升顾客的满意度和门店的客单溢价。

3. 点心×主食:横向扩展与“拼盘思维”

点心与主食之间的搭配呈现出强烈的“拼盘”偏好。例如Egg Roll(春卷)和Fried Rice(炒饭)的Lift高达1.46,而Egg Roll和Dumpling(饺子)、Spring Roll(素春卷)、Gyoza(日式煎饺)等也有显著联动。许多顾客在点选一款主食或点心后,常常顺带加购饺子、沙拉等产品,形成“多样但分量适中”的点单结构。这一现象在午餐和下午茶时段尤其突出,符合现代都市人群追求多样化、轻量化饮食的趋势。餐厅可据此打造“点心双拼/三拼”套餐或午后小食拼盘,提升订单组合率和用餐趣味性。

4. 主食类与主菜/汤羹/饮品:功能驱动的强依赖

米饭(Rice)、炒饭(Fried Rice)、面条(Noodle)等主食品类与主菜(Beef、Pork、Shrimp、Tofu)之间的Lift普遍大于1.3。功能型主食在中餐场景中始终是高频刚需,无论外卖还是堂食,顾客都倾向于主食+主菜+汤羹/饮品的“均衡套餐”。炒饭+Orange Juice/Coke等组合进一步说明饮品在提升用餐满足感和体验感中的核心地位。门店应围绕主食、主菜、汤羹和饮品设计多层价格带与口味区间,打造满足不同客群的套餐结构。

5. 多主菜/多蛋白搭配:分享、社交驱动的品类横向丰富

多人聚餐和家庭用餐成为“主菜多拼”的温床。Beef+Pork、Chicken+Shrimp、Egg Roll+Chicken/Beef/Shrimp等强绑定关系Lift值多在1.1以上,说明顾客倾向于“每人点一份,大家分着吃”,强化了餐桌的社交属性。这种横向丰富、分餐分享的消费趋势在晚餐、节日和家庭聚会场景尤为突出。适当拓展多主菜套餐、家庭拼盘和分享组合,有助于提升团体订单的客单和满意度。

6. 饮品的多重角色:餐桌“气氛制造者”与体验放大器

碳酸饮料(Coke、Soda、Sprite、Pepsi)与鸡肉、猪肉、牛肉、春卷等已成快餐和聚会“标配”,无论是堂食还是外卖,经典“主菜+饮品”搭配都是推动加购与增收的核心。

茶饮(Hot Tea、Tea)是全场景万能配,特别是与米饭、主菜、寿司卷、点心等搭配都表现出极高的组合概率。正餐场景重点推广经典茶饮套餐,下午茶时段则宜上新创新现泡、奶盖或花果茶组合,拉升饮品结构价值。

果汁与健康饮品(如Orange Juice)在Chicken、Fried Rice、Pork、Beef搭配Lift均高于1.1,它们与炒饭、牛肉、鸡肉等主食主菜的搭配频率较高,更受偏爱健康、解腻或口味清爽的消费者欢迎。重点推介“主菜+饮品”“主食+饮品”套餐,并利用饮品加购折扣、推荐算法等提升配比率。

菜品黄金搭配关系网络图

经典搭配从来不是门店刻意制定的规则,而是由无数顾客用味蕾和选择一次次验证出的真实偏好。品牌与门店要做的,不再仅仅是打造单一的“爆款”,而是升级为“组合思维”,以这些高频、高满意度的黄金搭配为基石,精心优化套餐结构、加购推荐与点单体验,让顾客无需费神即可享受理想的餐饮体验,从而在提升消费效率的同时,更进一步增强顾客满意度,最终实现门店整体业绩与品牌口碑的双重增长。

由于篇幅原因,本文只节选了部分分析结果,原报告还涉及更详细的细分时段分析等内容,如餐饮从业者感兴趣,可发邮件至:info@wefood.com留资(单位、姓名、联系方式)索取。