餐饮家金像奖经典中餐厅:法拉盛规模最大历史最悠久也是最受欢迎的粤菜酒楼

《餐饮家》2025年10月刊封面

引子 Vlissigen,Flushing,法拉盛!

法拉盛其实是美国最古老的城市之一。它比美国建国还要早130多年,1645年就已正式建镇。彼时的中国,清军大举入关,中国最后一个帝制王朝刚刚拉开带着刺鼻血腥的序幕。

法拉盛同时也是最新的。《法拉盛传》(罗慰年、邱辛晔著)写道:它是“美国历史上前所未有的一座‘新中国城’”。 “与法拉盛一起成长的新华人,在美国政治舞台,也开始扮演重要角色。法拉盛改写了华人移民美国的历史,重新定义了华人在美国社会的经济和政治地位。”

很久很久以前,法拉盛曾经是一片水草丰美之地。这里的居民是马塔因科克(Matinecock)部落的印第安人。

直到差不多400年前,1628年,荷兰人来到了这里(不,不是荷兰人发现了这片水草丰美之地,他们只是这块土地的第一批“无证移民”),他们用自己家乡的港口城市命名了这里,Vlissigen,意为咸水草地。

1645年,英国人来到了这里。他们把Vlissigen,改成英语的Flushing。Flushing由此得名。

接下来的300年里,世事变迁,美国建国,美国内战,世界大战……而Flushing的居民更迭也映照着这些历史巨变:德国人来了,爱尔兰人来了,意大利人来了,犹太人来了,自由黑人也来了。

不过,直到1965年,美国现代移民制度的分水岭——《移民法改革法案》出台,开启移民潮,Flushing才开始书写新的历史。

此后,自1882年《排华法案》起被美国结构性排斥近百年的华人,终于得以重新进入这个矗立着自由女神雕像的国家。Flushing,也开始有了中文名字:法拉盛。

作为纽约这座世界最大城市的卫星小镇,法拉盛开始迎接台湾人,香港人,然后80年初,大陆人来了。

60年间,华人开始源源不断地涌入这里,迄今这股人潮依然汹涌:温州人、福建人、四川人、上海人、东北人……来自中国各省的方言在法拉盛的街道汇聚成新的移民之声。

在新的世纪到来之际,法拉盛完成了历史性的变迁,从一个安静的白人中产阶级郊区变成了一片喧闹躁动、野心勃勃、充满生机也充斥着混乱的多元文化社区中心:2000年的人口普查数据显示,法拉盛的亚裔美国人数量首次超过了非西班牙裔白人的数量,每五个人中就有两个认为自己是亚裔美国人。

而到了2020年代,法拉盛的亚裔人口已经占到七成。2025年《金融时报》的一篇报道这样描述走进法拉盛的情形:“感觉就像跨入了一扇通往亚洲的大门”。作为亚洲以外规模最大、发展最快的唐人街,法拉盛“是美国少数几个长着亚洲面孔却不会显得与众不同的地方之一”。

今天的法拉盛,是“华人的曼哈顿”,是“美国华人的首都”,甚至,“宇宙中心”。

物换星移是法拉盛的日常,法拉盛是一代一代移民他乡成故乡的地方,每一代法拉盛的居民都在重新定义“法拉盛”。

唐贵兴(Kwai Hing Tang),也是“法拉盛”的新定义者之一。

文 I JM Tou

摄影 | Haiqiang Lyu

编辑 I Lily

01 兴哥与敦城

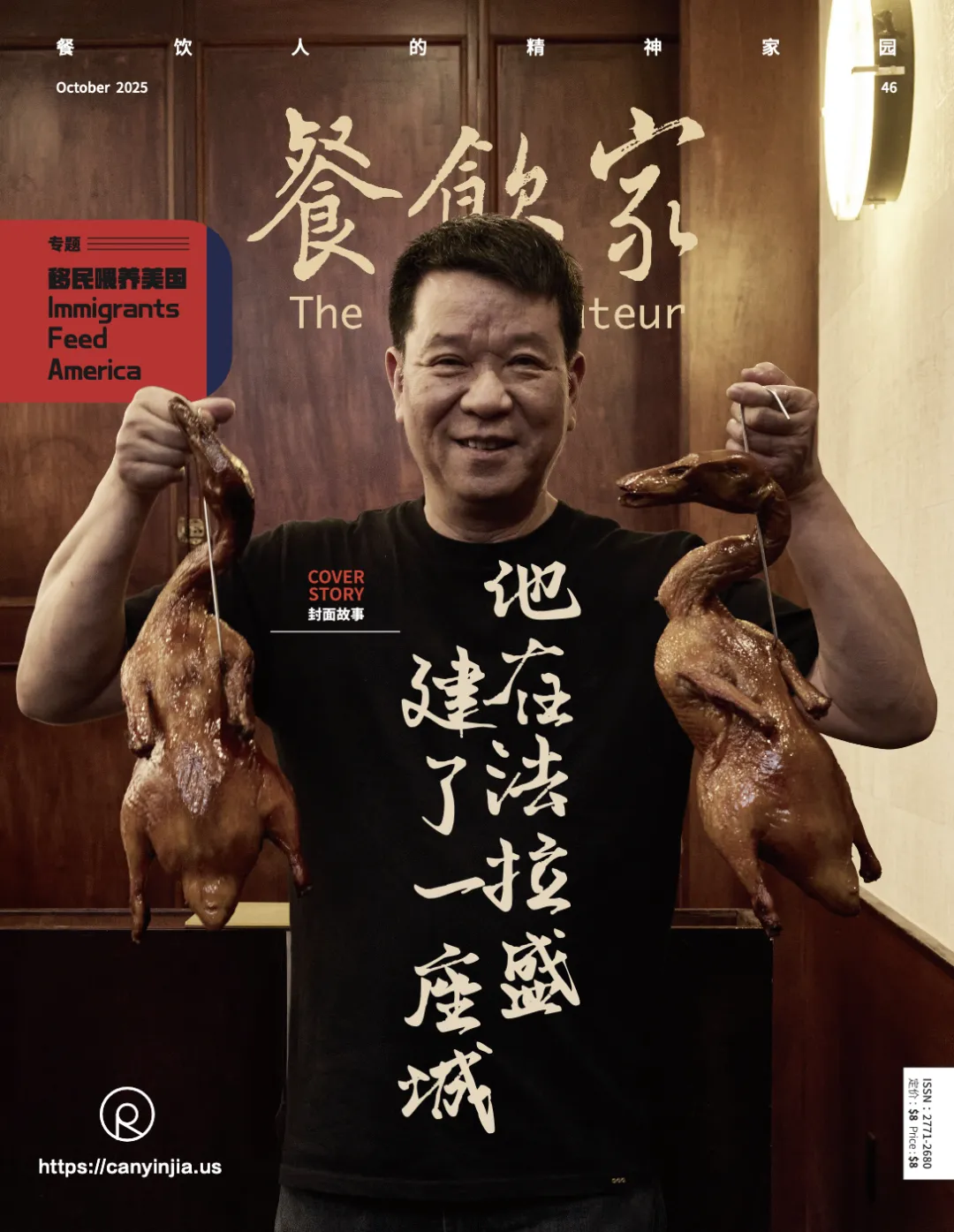

唐贵兴先生,江湖人称“兴哥”,1988年从香港来到纽约,2004年创办了敦城海鲜酒家(Asian Jewels Seafood Restaurant)——法拉盛规模最大历史最悠久也是最受欢迎的粤菜酒楼。

兴哥向来低调,从不接受媒体采访。但敦城可谓久负盛名。法拉盛人宴请亲朋、缔结婚约,总要来敦城;逢年过节,盆菜、捞生、团年饭,得早早在敦城预订;推荐法拉盛餐厅的榜单,无论中英文,大报网站还是社交媒体,敦城一定名列其中……

2025年5月17日,第三届餐饮家金像奖宣布,将敦城列入“经典中餐厅”的殿堂之中,以铭记其在传承中餐文化方面所做出的杰出贡献。

2004年,兴哥创办了敦城 | 受访者供图

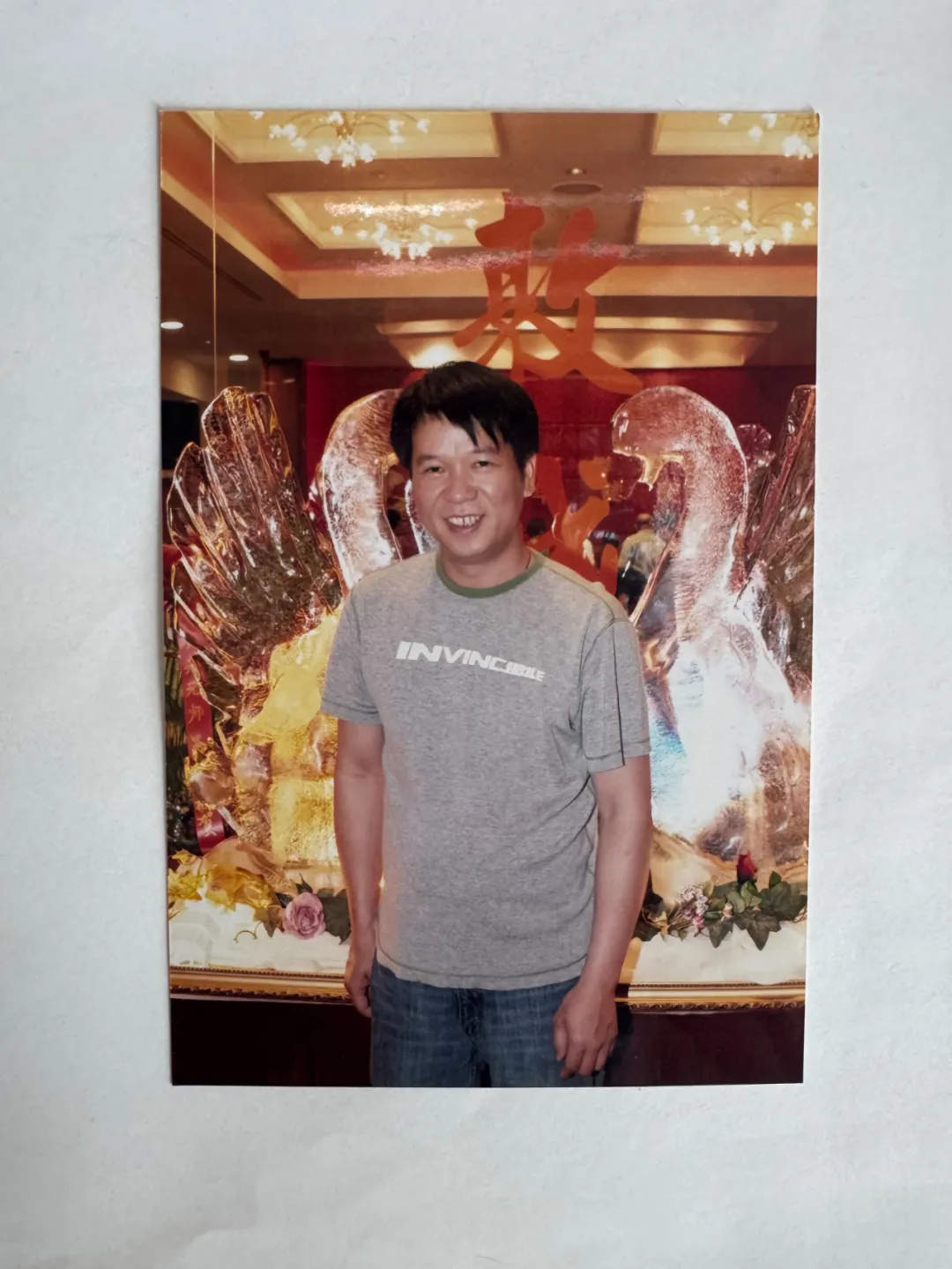

2006年,敦城生意火爆,扩大营业面积,举办了扩张之禧庆祝酒会。纽约市首位亚裔/华裔市议员刘醇逸(左图)和当时刚刚当选的纽约州首位华裔女议员杨爱伦(右图)到场祝贺,与兴哥合影。他们都是随着法拉盛华裔社区壮大成长起来的华裔政界领袖。刘醇逸后来于2010-2013年担任纽约市主计长,是担任这一职位的第一位亚裔/华裔。杨爱伦担任州议员期间,政绩丰富,成为第一位在纽约州通过法律的亚裔/华裔美国人。| 受访者供图

在授奖辞中,专家评审高度赞扬了这间在法拉盛屹立20年依然兴旺的餐厅:

在美国最大的华人社区法拉盛,敦城海鲜酒家以其卓越的粤菜传统和精致的服务,成为中餐文化的璀璨明珠。

敦城不仅是粤菜的传承者,更是中餐文化在北美发展的积极推动者。

二十年如一日对品质的坚持、对服务的用心以及对传统的尊重,使敦城经受住了时间的考验,在众多餐厅中脱颖而出,成为食客心中的经典之选。

在一个盛夏的下午,《餐饮家》在敦城大厅里见到了这位低调的餐饮家。来美国之前,兴哥已经在香港餐饮一线摸爬滚打了10年。在此期间,他随粤菜名厨潜心学艺,与后来名震天下的“鲍鱼教父”杨贯一同门相承。日复一日磨炼,技艺渐臻成熟,奠定了他在高端粤菜领域的深厚功底。

兴哥从香港来到美国的1988年,正值华人开始大量涌入法拉盛。那时的法拉盛还都是台湾移民的天下,有“小台北”之称。兴哥看着擦肩而过的路人从说台湾腔,说粤语的华人变成说温州话福州话的华人,再到操着京腔、吴语、川音,南腔北调的华人川流不息拥挤在法拉盛街头。“我看着法拉盛的华人增长了20倍。”

因为华人移民潮,法拉盛成了世纪之交的纽约变化最大的一片热土。当时的法拉盛议员朱莉娅·哈里森(Julia Harrison)把法拉盛描述为“一个永不停歇的城市”,而华文媒体则用“一日千里”来形容法拉盛的发展热潮。随着蓬勃发展而来的是商务宴请的需求,在高端粤菜餐饮已有数十年经验的兴哥,当仁不让地创办了敦城海鲜酒家。

02 稳重如城,经典滋味

敦城选址在离7号线缅街地铁站仅6分钟步程的39大道靠近王子街处。王子街现在已经成为法拉盛最重要的餐饮一条街,兴哥回忆,敦城刚刚建立时,王子街都还是一片泥地。

法拉盛缅街地铁点是7号线的终点站。这条将皇后区与全球经济和金融中心曼哈顿打通的大动脉,在1928年竣工通车,而直到上世纪70年代后,韩国人与华人纷纷迁入,才终于引来法拉盛的兴起。7号线进入皇后区的路段,被《法拉盛传》的作者称之为“联合国号地铁线”,沿线居住着来自全世界各地前来追寻美国梦的新移民。大法拉盛地区的居民来自70多个国家,而来自中国大陆的华人是其中人口最多的。

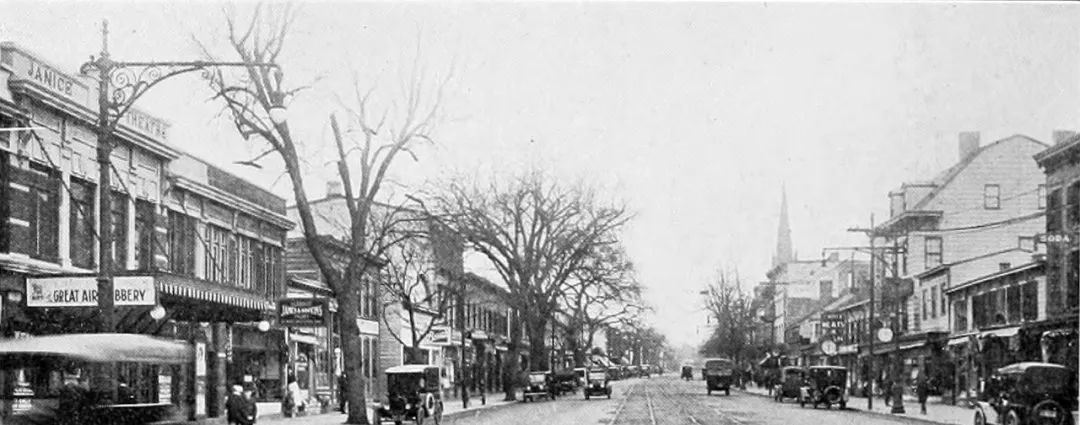

纽约市皇后区法拉盛缅街(1920年)By Internet Archive Book Images – Image from page 87 of Queens Borough, New York City, 1910-1920 I 《纽约市皇后区,1910-1920 年;住宅和工业区》

在美国,鲜少见到法拉盛这样日新月异的景象。法拉盛不仅外表酷似中国的一片飞地,骨子里似乎也带着中国内地那种不停追逐发展的紧张气质。不断涌来的移民推动着法拉盛成为纽约乃至美国变化快的地区之一,而这种变化,已经延续了几十年,仍在继续。

而敦城,稳重如城,不急不徐,以其稳定的经典滋味,二十年如一日,安抚着焦虑的法拉盛人。兴哥说,他当初起名敦城,就是取其四平八稳之意。餐厅是一座单层建筑,外观端庄有如礼堂,入口宛若城门。客人步入餐厅,仿佛置身于流动的盛宴,灯光明亮,桌布洁白,阿姨推着点心餐车巡回,客人们言笑晏晏相谈甚欢。敦城的茶市一直开到下午4点,除非错过用餐时间,否则总要排队等待。

在敦城必点的,一定是最经典的早茶“四大天王”,虾饺、凤爪、烧麦和豉汁排骨。虾饺作为四大天王中的“头牌”,讲究刀工与火候,是点心师傅手艺的试金石。敦城的虾饺通体玲珑剔透,夹起时软糯不破,咬下去弹牙鲜甜。没有过多调味,看似轻描淡写,却暗含精密内功。

凤爪则汁香味浓,皮骨略分,入口却又不过于软烂粘牙。兴哥说,敦城的客人已经有了三代,当年跟着跟着爹地妈咪来吃饭的小朋友,长大了带着“老外”朋友一起过来吃,再后来又带着妻子孩子来。凤爪一开始只有华人吃,“老外”来了主要是点饺子,但近些年敢于尝试甚至迷上凤爪的“老外”客人,也不在少数。

兴哥强调开餐厅就要做好最基本的,对客人有交代,然后在这个基础上去创新。“四大天王”是敦城每天从开门到关门都要保证供应的。不过最被忠粉心心念念的榴莲酥就只能限量供应了,“榴莲酥工序繁琐,想吃榴莲酥的人一定是爱吃榴莲的,所以我们都用百分百榴莲,不加配料。客人的确喜欢,但没办法充足供应,做多少卖多少,卖完就没有了。”

而最能显出敦城的粤菜基本功的,自然是必点的干炒牛河。“粤菜馆家家都是干炒牛河,香港招工,大厨试菜,肯定都要让你试干炒牛河。”敦城的干炒牛河生猛有“镬气”,河粉油而不腻,滑中带韧,入口隐隐的焦香,令人回想起香港老店吃到的味道。

03 创新与未来

谈及近年川菜在纽约的流行,兴哥感叹道:“世界上最繁复的菜式就是粤菜,我们的祖师爷把粤菜搞得太复杂了。川菜有很多sauce,粤菜是没有sauce的。商业社会要控制人工和成本,我们这方面就处在下风,难怪王子街开满了奶茶店。我们就是做粤菜的,其他菜系勉强做也做不地道,做好自己那一款。”

但敦城其实从来没有停止过创新。近年最大的动作应该就是著名点心大师伍永恒(Joe Ng)的加入。

著名点心大师Joe Ng新近加盟敦城,与兴哥合作。

Joe也是香港人,14岁已经移民美国,如今是西方餐饮界最受推崇的中餐大厨之一。进入敦城之前,Joe Ng常年跟纽约最著名的“中餐通”埃德·申菲尔德 (Ed Schoenfeld) 合作,后者被《纽约时报》称为“中国饮食文化的知名诠释者和代言人”。上世纪七八十年代,正是华人移民潮涌之时,他开了好几家著名的中餐馆(例如Uncle Tai’s Hunan Yuan, Auntie Yuan and Pig Heaven),把湘菜、川菜、上海菜介绍给大多数对中餐还很陌生的美国人。而到了21世纪,Joe Ng开始与他搭档,在“红色农场”(Red Farm)担任主厨,因对传统粤式点心的创新诠释轰动了当时的纽约美食界。

疫情后期,2022年1月埃德·申菲尔德因病去世。兴哥与Joe早在2007年一起去北京参加世界中餐大赛时就已相识,互相欣赏。2024年,Joe加入了敦城。

Joe说,“进入敦城后,我把一些怀旧和new style的点心供给市场,尝试用更多样化的食材,例如羊肉、黑松露、羊肚菌,以及鲍鱼、海参来做点心,希望给客人新鲜的感觉。”

20年让敦城成为很多法拉盛人情感记忆的载体,让这座单层建筑变成了粤味的时间城堡。当年在这里因为吃蜜汁叉烧把课本弄得粘糊糊的小女孩长大后成了记者,会回到这里,满怀深情地写下她对食物和人情的记忆;当年跟着父母在这里学会啃凤爪的小男生,会带着其他族裔的女朋友回到这里,教她吃这一道外表“吓人”但“不可思议地好吃”的独特食物。

当然,也还有不少人,带着从敦城学到的技艺离开,把它的味道带给更远方的人们。敦城实际上还是一间粤菜的黄埔军校,东岸不少家餐厅的主厨,都由曾在敦城的人掌勺。

但是敦城将来呢?兴哥没有直接回答接班人的问题,只是笼统地说,敦城要像它的名字一样,稳稳地走下去。敦城这20年最坚持的,就是以客为先。我们这个行业,客人永远都是对的。

他望向窗外,又望回满堂的食客。饭香四溢,粤语与各族裔的语言交织,这是一座城的记忆,也是他亲手建起的“城”。