摄影|周崴瀚

餐饮家

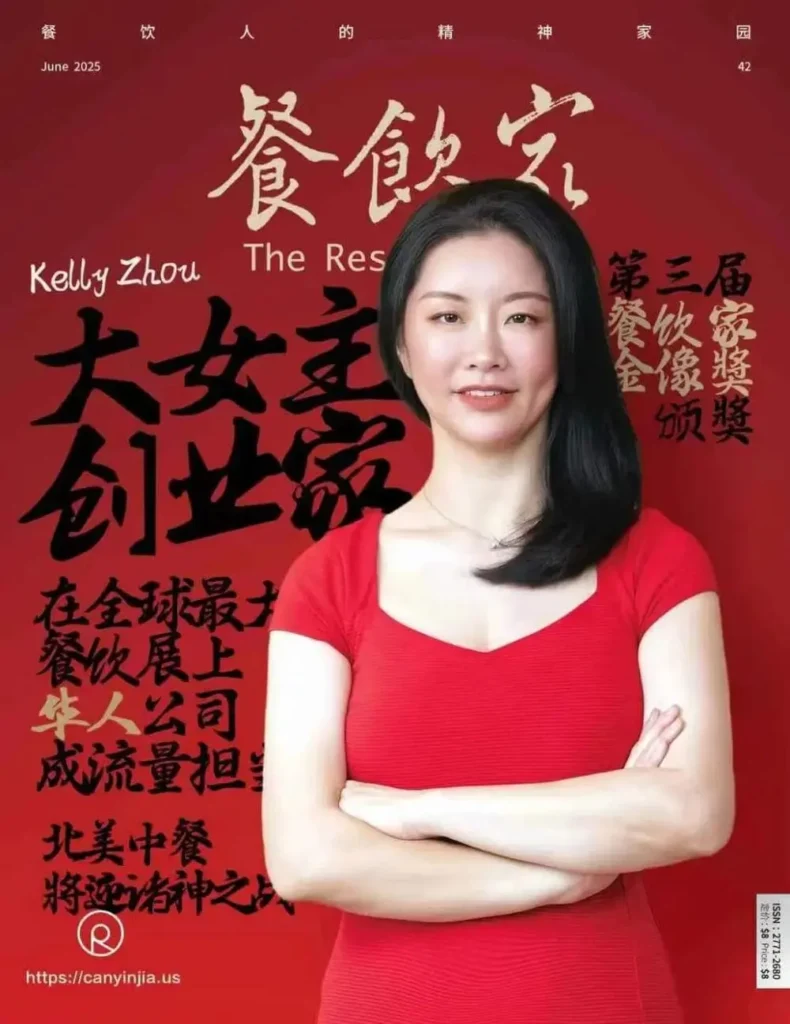

郑时坦 “做一件能改变中餐行业的事情”

文 | Immanuel Liu

美中餐饮协会会长、美国福建商业联合总会会长郑时坦平时是个很朴素的人,不抽烟,不喝酒,连饮料都不喝。但是在2022年5月21日这天,因为要接待来自纽约、北卡、华盛顿特区、 密歇根等地的老朋友,他穿得非常正式,腰上硕大的爱马仕皮带扣闪闪发光。

“这是我小孩买来送我的,说是名牌,我也不知道是什么牌子,大概要好几十美元?” 他腼腆地说。

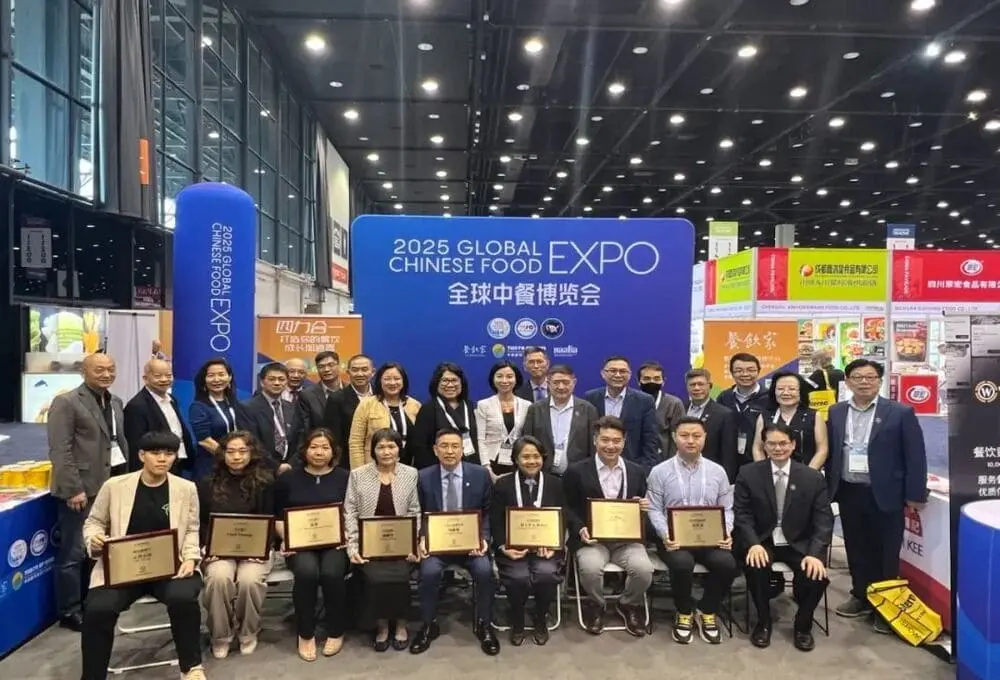

这是芝加哥美国国际餐饮酒店用品博览会的第一天,刚担任美中餐饮协会会长不久的郑时坦理着整齐的小平头,穿着笔挺的黑色西装出现在麦康比克会展中心,为美中餐饮协会主办的“川菜渝味全球行芝加哥展”揭牌。

郑时坦对那些浮华的东西统统都不感兴趣,他的心思都在一些“能解决问题”的事情上。他拿起话筒,兴奋地向大家宣布,他正在开办一所中餐学校。他觉得这是非常有意义的事。

郑时坦(右)和美国中餐联盟理事长钟富华(左)一起,为美中餐饮协会主办的“川菜渝味全球行芝加哥展”揭牌。摄影|周崴瀚

“我喜欢不断去挑战更有难度的事,做成了就会很开心。”他对记者说。

到了5月24日,郑时坦已经在 60 多万平尺的展会现场忙碌了4天,他依然穿着笔挺的西装,但是脚下偷偷换了一双舒适的运动鞋。展会闭幕后,他应邀带记者去参观他新建的中餐学校, 并且终于有时间慢慢给记者讲他的故事。

“万元户”家的年轻人

1962年,郑时坦出生于福建连江县琯头镇,这是中国东南沿海诸多“侨乡”中的一个,祖祖辈辈都有父老乡亲出海讨生活,背井离乡, 勇敢地到陌生的世界去打拼。

郑时坦的爷爷奶奶都去了香港,从小家庭条件也还不错。他的童年时代没能好好上学,到1977年恢复高考后再去考试,就差了三分没能考上。

“没考上就只能去打工,这才知道工作多辛苦,开始后悔当年没有好好学习。”但那个脑子活络的青年很快蹭上了部队的驾驶培训班,学到了开大车的技术,开始跑运输。虽然也是辛苦,但收入还不错。80 年代的时候,原本基础比较好的郑家就已经是“万元户”了,这在当时也是不多见的。

可是,年轻的郑时坦并没有安于现状。1989年,在他27岁的时候,他也决心去闯荡世界。他坐着船,拿着旅游签证,从欧洲到南美到北美逛了一大圈,在纽约停了下来。这是一个探险家的乐园,尤其是对勤劳工作的人而言,有着无穷的可能性。他不想再做运输,因为看不到足够广阔的前景。

摄影|周崴瀚

但是中餐行业是不错的,这就像是数学一样,华人有着先天的优势。当时有不少中国人到了美国后,都先在中餐馆打工,然后很快存了钱,自己再开店。郑时坦到了一个广东人的餐厅打工,只用了大约三四个月,就从杂工做到了厨师。他学什么都很快,又勤奋能吃苦,不到三年就存够了钱,准备自己开个小外卖店。

第一家小外卖店开在了康涅狄格州耶鲁大学的旁边,名字叫“鸿园”,面积只有一千多平尺。郑时坦又找了一个厨师和一个杂工,自己则是从打扫卫生,炒菜,收银到维修什么都干,从早干到晚,全年无休。

“辛苦是真的辛苦,但是大家都是这么过来的。当然也有人出来之后吃喝玩乐的,但是中国人还是勤奋努力得多。”他告诉记者,不管是小康之家出来淘金的,还是穷人的孩子出来改变命运的,在这条路径上,大家都是回到一样的起点,经历同样的艰辛,去给自己争取一个未来。

但是做中餐只要肯干,真的能赚钱。只用了一年多时间,他就把这家外卖店卖掉了,到印第安纳州“升级”开了一家“金星”快餐店。这次的店面有1800多平尺,有了堂食的空间。他雇了5个人,收入也比外卖店翻了倍,每月流水能有一万多美元。

“打通关”

郑时坦的FOGON餐厅和他亲手做的小木船装饰。摄影|周崴瀚

1993年新店开张后不久,郑时坦发现,餐饮的物流利润很高,他想自己开个运输公司,把这部分成本节约下来不说,还能给别的餐馆送货赚钱。于是,他在芝加哥注册成立了一家“美东批发公司”,买了三辆大卡车,招了几个司机,说干就干。

没想到,搞批发物流赚得比餐馆本身还要多。他趁热打铁,又投资了好几家餐厅。

上世纪90年代,自助餐(Buffet)从高档酒店走了出来,借助必胜客等西餐连锁店的自助沙拉噱头,这种按人头收费自取食物的模式迅速被世界各国的民众所接受。但当时中餐的自助餐厅还不是很多,郑时坦看到了商机,决定自己要开一家大型的自助中餐馆。同时准备几十上百道菜,可供几百人同时就餐那种。

1996 年,人均十美金的收费和丰富的选项可以吸引很多客人,他心里算好了,有人吃得多,有人吃得少,但整体说来可以盈利,只要客流量够大,会比快餐店赚钱更多。

这一年,他在西北大学旁边开了一家大型的“金星自助”餐厅,面积有8000多平尺,收入又比快餐店翻了一倍。这家店坐落于伊利诺伊州东北部城市埃文斯顿,南距芝加哥市不到一小时车程。

随后的几年时间内,他每隔一两年,就会新开一两家大型自助餐厅,赚了钱后又卖掉,投资到其他的领域——比如说2006年他成立的天元建筑公司。光是装修自己现在的办公楼,就给自己省下了大约两三百万美元。

“装修和建筑是中餐馆的一大笔投入,”郑时坦说: “如果你用老外的公司会非常贵,而且还非常慢,但如果是自己来做,起码能节约40%以上。”

管道维修也好,装修也好,木工也好,在郑时坦看来不仅简单,而且有趣,他甚至可以亲自上手自己做出花样来。他指给记者看他一家叫“FOGON”的高档西餐新店门口的木船装饰,脸上露出得意的笑: “那是我自己做的,好看吧?”

郑时坦在芝加哥即将开业的西餐厅里面的餐桌和餐具。摄影|周崴瀚

这家西餐厅就在他目前经营的大型综合亚餐酒店“A. Fusion”旁边,位于芝加哥市南边的曼特森(Matteson)。“A. Fusion”混合了中餐、日餐和泰餐等亚洲菜系,已经不是传统的中餐馆,也不是自助。郑时坦已经把他开过的自助餐厅全部都转手出去了,他觉得“自助”的形式已经“到头”,靠薄利多销始终难以提升中餐的档次,没什么意思了。他想要去探索更好的形式,也不求多,只希望能打造一些更能提升中餐附加值的精品样板。从事了一辈子中餐行业,一股中餐“情怀”在他心中冉冉升起,日久弥新。

经历了不同类型的尝试,也经历了新冠疫情的冲击,郑时坦看明白了那些横亘在餐饮业面前的“大山”,并相信始终有蹊径可以拯救甚至提升这个行业。

最重要的是得更新思路,化繁为简。举个简单的例子,他会想方设法用更标准化的产品去替代传统中餐中繁琐的人工环节。像一些菜品摆盘中的蔬菜雕花,他会找到批发商订制成品, 不再用手艺精巧的厨师一刀一刀的去雕刻,这样不仅省下了宝贵的人力,更是避免了一旦有这个技术的厨师走了,餐厅就做不出这道菜的尴尬。

他到现在为止还会到厨房里忙上忙下,研究菜式,研究怎样迎合客人的口味。“老外喜欢吃硬一点的米,中国人就喜欢软一点的。”他说,所以卖给老外客人的米饭他都煮得比较硬。他眼光独到,感觉又很敏锐,所以他开的餐馆即便是在疫情中,生意也是不错。

摄影|周崴瀚

“更有意义的事”

这个夏天就满60岁的资深侨领,一直说要“退休”,他最近几年已经不再大肆扩张他的餐馆业版图,主要是想腾出时间来,做一些更有意义的事。

2015年5月,他牵头成立了美国福建商业联合总会,想要把“比较散”的华人群体联合起来,把大家的资源也整合起来,“抱团取暖”。他告诉记者,福建人在美国已经有很多了,但是大家都喜欢单打独斗,走了很多别人走过的弯路,交了很多学费。现在自己有能力多做一些事就可以多做点,所以就想把大家团结起来,建立自己的组织。

福建商会办公室设在芝加哥,一开始是聚集了一帮芝加哥的福建商人。但是后来,也有不少其他州的闽商加入了进来。商会成立后,他们不仅每年都为社区老人做服务,承担了一些政府委托社会事务和中国城的文化活动,还不断地参与华裔的维权行动。华工被打了,他们帮忙讨公道,华人留学生失踪了,他们帮忙联系领馆,帮忙接待家属。尤其是新冠疫情爆发后, 仇恨华裔的犯罪行为在芝加哥也越来越多。郑时坦联合商会的会员每人捐出一万美金,成立了一个“华埠治安基金会”,专门为华人社区临街商铺和住宅安装摄像头,也在夜晚比较暗的路段安装路灯。

郑时坦觉得,服务社区让他心里充满了成就感,但他觉得还想要做一些有长远意义的事,比如办学校,做研发,搞中餐教育,用新的观念和技术培养下一代中餐人才,也打造出新的中式餐厅样板,帮助中餐行业实现现代化和标准化的转型。

郑时坦在他中餐学校的教室里。摄影|周崴瀚

“我的中餐学校已经开始了。”他高兴地说,就在他办公楼的一楼和地下一层,有用于教学的样板厨房。他已经拿到了伊利诺伊州政府的学校教育资格证,找了4个厨师老师跟他合作,他们擅长粤菜、川菜、西餐等不同菜系,可以在这间学校里同时培训50到100个学生。每人大约需要100课时,一 年可以培训上千人。

“培训都是免费的,只要自己有志于从事餐饮行业,只要能说汉语,就都欢迎报名参加。其实不会说汉语也没关系,我们的语言学校也已经开课了,可以做培训。”

把餐饮培训做成义务教育,会不会成为长期投入的负担?

郑时坦摇摇头,胸有成竹地说: “这个行业繁荣起来,我们大家才都会好。我外卖店也开过,快餐店也开过,Buffet也开过,西餐也开过…… 我经历过很多,也知道问题都在哪里 。”

中餐学校厨师教室里面的自动炒菜机,郑时坦认为新时代的餐饮人从思维到工具都要与时俱进。摄影|周崴瀚

他认为,中餐行业需要整体的升级,要做系统化、标准化的更新换代。不仅需要更智能和环保的新技术、新炒锅和新式厨房,还需要一大批具备新观念的从业者。大家一起化繁为简,完成标准化改良,不仅解决困扰大家的厨师荒问题,也系统性地解决卫生问题,管理效率问题等等,把中餐提上一个档次,改变老外观念中的廉价、低端中餐的形象,这样整个行业的从业者也都能受益。

“我们会为学生提供实习的机会,当然,你学成之后愿意跟我们合作也可以,愿意自己创业也可以。”

他双手撑在他餐饮学校教室的灶台上,信心十足地看向前方——仿佛眼前已经坐了满满一教室的人。

本文刊载于《餐饮家》杂志2022年6月